2018年年1月28日(日)日陰にはまだ雪が残り、冷たい風が吹く午後に、

第2回情報交換会「おせっ会」を開催しました!

運営メンバー含めて総勢26名、遠くは長野からも駆けつけてくださいました。

お土産の手作り野沢菜漬けに舌鼓を打ちながら、和やかにグループワークが始まります。

テーマは「もし自分や家族に介護が必要になったら?」

①まずは個人ワーク。もし自分や家族に介護が必要になったら、どんな生活を望むのか、どんな風にさ支えて欲しいかを、付箋にどんどん書いていきます。

②そして自己紹介を兼ねて、①で書いた付箋を貼りながら、自分の想い・願いを発表していきます。

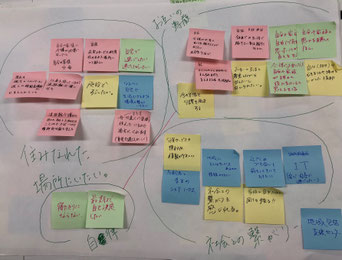

③自分たちの願いを叶えるためにはどのようなことが必要か、うまくいかないとしたら何が課題なのか、付箋を整理しながら、白熱した話し合いが続きます。

④最後に、解決するためにできることを整理して、発表に臨みます。

休憩時間を挟んで発表なのですが・・・みなさん話が尽きません。

「発表したい順」で各グループ手を上げて、発表が始まりました。

1G

●介護される側の気持ち

・できる限り自然に、今まで暮らしてきた通りに

・日の当たる明るい場所、座位が取れるように

・自分で決めたい

・自分の人生が価値あるものだったと思いたい

●介護する側の気持ち

・介護者の話も聞いてほしい

・家事手伝いがほしい、仕事を続けられるように、自分のやりたいことを

・自分と家族の間に立って

●それらを実現するために

・介護する側へのサポート 近所の人の支援、コミュニティ、地域包括ケア

・介護の環境が整えば在宅での介護が成立する

2G

●介護される側

・寝たきりになりたくない

・自己決定したい

・住み慣れた場所で過ごしたい

・家族に迷惑をかけたくないから施設に行きたい

●「お互いを尊重」しながら介護を成立させる

・大切な人に迷惑をかけたくない

・正直に思いを伝えられる関係性を構築しておく

・家族間の介護だけでは息が詰まる 第三者、近所の人、社会の人たちと集う

3G

●自分がどこで過ごしたいか

・自宅、施設、母さんの家・・・自分が望むところで

●どんな介護を受けたいか

・食事の制限はしたくない、一人で過ごしたい、マイペースで過ごしたい

●「わがまま」に過ごすにはどうしたらよいか

・医療・介護、人生の終え方、意思表示を具体的に記載し、

どこをみればよいかわかるように明記しておく、それをケアプランに活かせるように

・ケア側の「良かれと思って」の弊害を改善する:細かくニーズを叶える

・介護保険の申請をする時に、具体的に自分の意見書を提出す

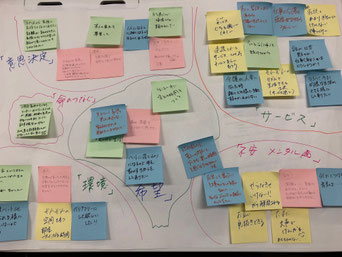

4G

●環境を整える

・バリアフリー、プライベートを守る

●希望:

・笑いのある生活、出かける生活、希望を伝える

●メンタル

・大げんかしましょう

・相談にのってくれる人を増やす

●サービス

・誰に相談したら良いか、どのように相談したら良いかわからない

・ケアマネジャーの言う通りにしてきたが、それでよかったのかそれを知るすべかなかった

・仕事を続けながら介護をしていける環境

・愚痴を聞いてほしい

・本人の意思を貫けるような支援、本人に寄り添う

●その他

・人の死に接する機会が少ない。地域での学びの場が必要

介護を「自分の事」として考え直し、グループで対話することによって、新たな価値観や方向性が見えてきた、あっという間の2時間でした。

最後に参加された皆さんにご記入いただいた、アンケートの一部をご紹介したいと思います。

●本日の感想

1)第2回「おせっ会」のテーマについて

・看護・介護の仕事をしていても、実際に自分の親の介護が始まって見える景色や悩みを共有できました。

・自分自身のこととして考えなくてはならないテーマだと思います。

・家族に対してと、自分に介護が必要になったらという場合の考えがまったく正反対なことに気づきショックを受けています。そんなつもりはないと思っているのですが、どこかで介護を負担に思っていたのかもしれません。

・自分と家族では違うかと思いながらワークをしましたが、同じで通じると思いました。やはりたくさんの方と語り合うこと、考えることで大切なことを再認識できました。

・自分の介護について改めて考える機会をもらえました。もう少しこのテーマで深く時間をかけられたらもっとよかったです。

・遠距離の両親に介護が必要になった時、情報不足に直面したことがありました。日ごろから、具体的に「もし自分や家族に介護が必要になったら」考えることが必要だと思いました。

・介護の大切さを考えさせられました。特に人の最後については考えてもみなかったことなので、これから勉強しなければいけないと思います。

・介護をする立場・される立場、サービスとして介護に関わる立場、それぞれの立場の中で思いはさまざまで乖離もあると思いました。その中で共通する希望とそれを支える意思決定、そしてそれをはぐくむ地域。改めて考える機会をいただきました。

・自分に介護が必要になった時、家族に介護が必要になったとき、地域との交流周りの人との交流が必要であることを痛切に感じました。

・明るく楽しくいろいろな意見を聞くことが出来て、視野が広がりました。改めて地域作りの大切を感じ、そこに若い人たちも巻き込んでいけるとよいなと感じました。

・介護する側、される側のそれぞれの思いを支えられる社会づくりが大切であることを改めて感じました。

・専門職の役割と一般国民側の役割がありますが、そこを繋げることが難しいです。知識をもつことで、安心して年を重ねることができます。

2)第2回「おせっ会」でのグループワークについて

・温かい雰囲気でとても話しやすかったです。現場の話をたくさん聞いたので、学びになりました。ありがとございました。

・情報共有や考えを話し合うことができ、とても楽しかったです。有意義な時間でした。

・ものすごく真剣に話し合っていて、みなさんの目がキラキラしていました。

・皆様が意見を遠慮なく話すことができ、楽しく過ごせました。

・直な意見(本音)が出て非常にためになりました。各グループ特徴ある発表だったと思います。他の集まりでは聞けない貴重な声が聴け、とても勉強になりました。

・初めて参加させていただきましたが、たくさんの意見が飛び交い非常に勉強になりました。介護についても考える機会をたくさん作りたいと思いました。今後もまた、参加できればと思います。

3)第2回「おせっ会」に対するご意見

・最初にオープニングで何かショートプレゼンのようなものでもあれば、イベントとしてのまとまりが良くなったかもしれません。

・このくらいの人数だと雰囲気も良く話も進むのでよいと思います。三橋さんのまとめ方が素晴らしい。

・参加者リストがあるともっとつながるかもしれません。

●おせっ会」に参加し、私が明日から出来る(変えられる)ことは?

・意思決定(わがままと言われても自分を貫く)

・「わがまま」に過ごせる生き方を自分自身が持つ、「発信する」「交わる」を続けていきたいです。

・これまで以上に笑顔で毎日を過ぎしたいと思います。

・日々のコミュニケーションを大切にする。親の意思をさりげなくきいてみます。

・家族との接し方、介護の仕方が変えられそうです。

・福祉の事を回りに伝えます。

・個人ノート(自己意見書)を自分でも作ってみます。

・普段から将来の事、有事の事を考えると、ノートにつけることを定期的に時間を作って行いたいと思います。

・意思表示を示すノートに書き残し、その場所を家族に伝えておくことを実行します。

・自分のエンディングノートを早く作り、家族と話す習慣を育もうと思います。

・マイノートを書き、1年に一度見直すことで、自分や家族がいざという時に迷わないように、そして自分らしく生きられるように行動していきたいです。

・エンディングノートにケアの希望も聞き、記載します。

・自分に何か出来ることはないかと考えるのではなく、今すぐに出来ることを一つ一つ行動にしたいと思います。「人に寄り添うこと」、「話をすること」、「笑うこと」を行います。

貴重な時間をご一緒させていただきまして、ありがとうございました!

今回も穏やかですが濃密で熱い、「おせっ会」でした。

次回の情報交換会「おせっ会」は5月に開催予定です。

2月25日(日)には、勉強会「知恵袋」環境整備から考える感染症対策〜お掃

3月24日(土)には、公開セミナー 生活サポートに必要なマネジメント力〜超高齢社会に必要な『やりくり』を検証〜

またお目にかかれることを、運営メンバー一同、心待ちにしております!!